À l’heure où s’annonce pour le mois d’août 2021 la sortie d’une réédition aussi colossale que luxueuse du mythique All Things Must Pass de George Harrison, l’envie nous est venue à Dark Globe d’un retour vers celui qu’on surnomma le «Beatles tranquille». Sous son allure paisible, Harrison fût avant tout un musicien brillant, un artiste et un homme en quête d’harmonie – musicales et spirituelles -, qui nous offrit des chansons devenues des classiques du répertoire pop / rock. À ce titre, une réédition de son travail est pleinement justifiée.

Si pour les plus jeunes auditeurs, le nom d’Harrison ne signifie peut-être plus aujourd’hui que celui d’une star des années 1960 et 70, un peu oubliée dans les bacs des disquaires, l’ex Beatles, pour tous ceux qui s’intéressèrent à la musique pop au tout début des années 1970, est ce membre du plus grand groupe de tous les temps qui fût davantage qu’un habile guitariste soliste coincé entre Lennon et McCartney. Quant à All Things Must Pass qui motive cette chronique, il reste à jamais un creuset merveilleux dans lequel nous plongeâmes, éblouis, et vers lequel nous retournons avec plaisir.

Quand j’étais gosse, vers 14 ou 15 ans, nous n’avions pas beaucoup de disques. En 1976, Internet n’existait pas et son concept même relevait de la SF. C’est ainsi que nous allions avec nos pièces de monnaie et petits billets économisés, acheter, de temps à autres, un Bob Dylan ou un magnifique Pink Floyd. A cette époque où dominait en France la variété des émissions de Guy Lux et Danièle Gilbert, nous ne savions pas quelles radios écouter pour satisfaire notre passion naissante de la musique Pop? Le poste transistor grésillait sur la bibliothèque de la chambre et c’était les chansons de Michel Sardou, Claude François ou des Rubettes qui en sortaient. Frustration.

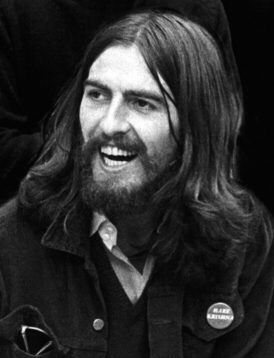

Je me souviens avoir alors acquis, à cet âge des grands enthousiasmes, quelques rares vinyles écoutés pendant des heures. Se trouvaient parmi eux les deux doubles compilations en rouge et en bleu des Beatles. J’adorais. Les membres des quatre garçons dans le vent, nous en connaissions les noms devenus tellement célèbres – «plus que le Christ» dixit Lennon -, ceci contrairement à ceux des musiciens d’autres groupes que nous écoutions dans les boums des garages de copains : Led Zepellin, Deep Purple, Yes ou The Who (ces derniers étant mes préférés). Tout était une nébuleuse, une sorte de rêve magique, un Magical Mystery Tour. Je débutais en tant que guitariste, et je m’étais très vite entiché de George Harrison, ce Beatles qui jouait les liaisons entre les accords de Lennon et les parties lead comme le solo de «Get Back». En passant mes compilations jouées sur la platine familiale Dual, je repérais aussi ses propres titres. Il n’y en avait pas beaucoup en comparaison de ceux des leaders Lennon & McCartney, mais ils me plaisaient terriblement. Les plus remarquables étaient «While My Guitar Gently Weeps», «Here Comes The Sun» (que j’appris aussitôt), «Something» (impressionnant). J’aimais le musicien, auquel je trouvais un air un peu mystérieux. L’homme était barbu ou moustachu, brun, les cheveux longs et les joues creuses. J’aurais voulu lui ressembler, mais les copains me disaient que j’avais davantage la tête de Macca quand nous massacrions «Love Me Do»!

L’intérêt est né ainsi. Pour des raisons musicales, et d’autres qui le furent moins, relevant de la subjectivité absolue -belles guitares, belle allure, voix accrocheuse.

Deux ou trois ans plus tard, j’en savais davantage. J’avais reçu en cadeau un vieux 45t de mon cousin plus âgé que moi, intitulé «My Sweet Lord» (Allelujah!) – absolument enthousiasmant. Puis, j’eus un album pour Noël, qui contenait des chansons surréalistes comme «Crackerbox Palace», ainsi qu’une autre géniale et hilarante qui s’appelait «Ding Dong / Ding Dong». Les deux me firent beaucoup rire et je pris goût à cet humour qu’on disait British, et qu’on voyait dans les films des Monty Python du Ciné Club. J’étais fan des Beatles, bien sûr, grâce auxquels j’appris un peu mieux à jouer de la guitare, tout en restant très curieux du musicien en chemise de jeans qui s’apprêtait à traverser la rue sur la pochette d’Abbey Road, quatrième homme derrière John, Ringo et Paul (les pieds nus).

Car Harrison avait une particularité, une caractéristique. C’était un fin et subtil guitariste en même temps qu’un innovateur. Ainsi eut-il l’idée de mêler pop et musique ethnique; en particulier celle issue d’influences venues de séjours en Inde. Cette idée, il la concrétisa en jouant d’un drôle d’instrument nommé sitar. «Norwegian Wood», « Love You Too», «Within You Without You», «Inner Light » en sont des exemples que j’écoutai avec une attention pleine de curiosité. Guitariste souple ou incisif quand il le fallait, le soliste des Beatles savait jouer des riffs découpés à la façon du style mod – genre britannique que vers 1977 / 78, avec The Jam, et en parallèle des premiers disques de The Who, je portais au pinacle de mes centres d’intérêts. Cet aspect du jeu d’Harrison culmine avec le catchy «Taxman» (du LP Revolver), et sa souplesse pop est une véritable leçon sur le «If I Needed Someone » de Rubber Soul. Expérimentateur sonore, Harrison manipulait aussi plusieurs effets pour guitare (le reverse gate) et il s’inspira de l’ambiance psychédélique post 1967 – «Blue Jay Way» (sur Magical Mystery Tour ). Si le titre n’atteint pas les sommets du «I Am The Walrus», il n’en est pas très loin.

Autant d’habiletés confortèrent mon cheminement de fan. Avec All Things Must Pass, gigantesque triple album que je découvris pour la première fois six ou sept ans après sa sortie en 1970, la question ne se posait plus: George resterait à jamais parmi mes héros pop.

Au printemps 1970, les Fab Four sont séparés depuis peu. Le projet Get Back de l’hiver 1969 – qui accoucha de Let It Be, ultime album du groupe -, montrait les prémices de ce qui signerait bientôt la fin des Beatles. Harrison se disputa avec un McCartney devenu tout puissant, initiateur des projets depuis fin 1967 – son absolue domination sur l’écriture d’Abbey Road (Octobre 1969) – et le «quiet one», à bout de nerfs, quitta les autres pendant dix jours. Lennon était devenu accro aux drogues et à Yoko Ono, Ringo subissait sans rien dire ou partait en Sardaigne. Macca, quant à lui, était devenu ce monstre de travail qu’il reste encore …

À la fin des années 1960, Harrison a accumulé des dizaines de compositions qui n’ont pas trouvé leur place. Les malles de celui qui habite maintenant le fantasmagorique manoir gothique de Friar Park, sont remplies de chansons abouties ou à l’état d’ébauches avancées. En tant qu’auteur compositeur et producteur, lorsqu’il se rend à Abbey Road pour les premières sessions de All Things Must Pass, le 27 Mai 1970, Harrison n’en est pas à son premier essai en solo. Il a déjà publié Wonderwall Music et Electronic Sound, deux albums expérimentaux qui ont connu un succès d’estime. Mais ce qu’il veut à présent c’est enregistrer de véritables chansons. Dans les styles pop, folk-rock, psychédélique et blues-rock, qui définissent son univers musical. Pour cela, il n’arrive pas seul dans les célèbres studios EMI qu’il connaît très bien. Entre autres Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Voorman (bassiste pour Manfred Mann, Plastic Ono Band, John Lennon) sont avec lui. Billy Preston (qui a participé aux sessions de «Get Back»/ «Let It Be») tient les claviers. Le tout jeune Peter Frampton est à la guitare, Ginger Baker (batteur de Cream) est là, les membres de Badfinger et une section cuivre sont convoqués – soit une armada musicale, véritable Who’s Who du gratin musical anglais. Pour la production de sessions qui vont durer jusqu’en Septembre 1970, l’ex-Beatles a convoqué Phil Spector qui débarquera des États Unis. Avec le producteur américain, il travaillera en binôme et la production de l’inventeur du Wall of Sound sera tempérée par un George Harrison sûr de ses choix. Immédiatement l’équipe se met au travail, avec un sentiment de libération pour Harrison, qui retrouve un plaisir de jouer qu’il pensait perdu, tout comme celui de se sentir enfin seul maître de ses choix artistiques. «All Things Must Pass est un disque de fête» dira-t-il.

Véritable somme du style Harrison, le triple album contient des chansons qui, pour certaines, ont été écrites trois ans plus tôt. Ainsi, la superbe «Isn’t It a Pity», aura été présentée dès 1967 à Lennon et McCartney mais ces dernières la refusèrent parce qu’elle contrait leurs propres projets. Si on écoute attentivement le final, on entend en arrière plan une ironique citation des chœurs de «Hey Jude», du meilleur effet. Le disque 1 inclut le hit single mondial «My Sweet Lord» qui reste à jamais dans les annales de la musique pop. On trouve aussi «I’d Have You Anytime» ( co- écrit avec Bob Dylan, comme la douce mélodie de « If Not For You »). Le vengeur «Wah-Wah» qui date de 1969, et des séances Let it Be, est remarquable par son traitement du jeu de guitare. Il inspirera bien plus tard un certain The Edge. «What is Life» renoue avec la tradition mod / Mersey beat des mid-sixties, dont Harrison est un maître. Enlevé et rythmé, c’est le second hit de l’album.

Sur le disque 2, on trouve «All Things Must Pass», qui donne son nom de circonstance à ce premier triple album de l’histoire du Rock. Le ton est philosophique sans ostentation. Non résigné, Harrison, au travers du texte de la chanson, se montre empreint de sérénité face à un avenir qui s’ouvre pour cet homme célèbre et libre, de vingt-sept ans à peine. «Beware of Darkness» est plus sombre et exprime une certaine défiance; il est contrebalancé par le gospel de «Hear Me Lord» (la quête spirituelle est une constante chez Harrison) qui clôt le second disque. «Ballad of Sir Frankie Crisp» – référence à la nouvelle demeure de la famille Harrison- est pop, typique des compositions de l’ex-guitariste soliste, avec son long développement sur une descente chromatique qui, finalement, reste très Beatles. On ne se refait jamais complètement.

Intitulé Apple Jam, le troisième disque de All Things Must Pass, tient plus de l’improvisation sophistiquée que de la collection de chansons très écrites qui caractérise les deux premiers. On y entend cinq jams avec guest de haut vol dont le cocasse «Thanks For The Peperonni », instrumental hargneux au titre mystérieux sinon codé. On peut se croire chez un Chuck Berry boosté aux acides plus qu’au bourbon et George prouve qu’il sait être un guitariste rock, sauvage et puissant. «Johnny Birthday» dure moins d’une minute et semble extrait d’une comédie musicale des années 1940 / 1950. À la fin, la bande s’emballe et on se demande de quel Johnny nous sommes en train de fêter cet anniversaire un peu fou? «Out of the Blue» dure onze minutes. C’est une jam rhythm ‘n’ blues, avec cuivres, saxophone, orgue et moultes guitares, dont certains riffs sonnent à la façon d’un «Come Together» beaucoup plus âpre. On est plongé dans une transe qui en appelle au corps et au mouvement libéré, bien dans l’air des temps utopiques du tournant des seventies. «Plug Me In» en est un prolongement en forme d’exécutoire, de la même manière que «I Remember Jeep» toujours dans le même ton.

Si ces improvisations longues plurent beaucoup à l’époque, elles peuvent aujourd’hui paraître datées, sinon anecdotiques en comparaison des deux premiers disques. De toute évidence, George devait évacuer la pression et il le fit. Personne ne le lui reprochera. Sous un autre point de vue, strictement musical, Apple Jam est un puissant album de British Blues, pas si éloigné des réalisations de Cream ou de celles de combos Blues et Acid-Rock de la période.

A sa sortie en Novembre 1970, sur le label Apple, All Things Must Pass reçoit un immense accueil du public. Le triple album se classe numéro 1 en Angleterre et aux USA. Harrison est en pleine lumière; lui seul cette fois, et non plus dans l’ombre de ses anciens camarades. Son succès est largement mérité, qui va constituer une poule aux œufs d’or pour la carrière de l’ex Fab Four qui sera toutefois ensuite moins inspiré qu’un Lennon – bien qu’erratique et inégal – ou que le surdoué McCartney avec Wings. En 1972, All Things Must Pass est consacré album de l’année.

Après ce chef-d’oeuvre, Harrison n’est pas sans rien d’autre à dire, loin de là. Mais ce qu’il réalise ne fait pas date de la même façon. On retiendra quelques très bons moments dont Living In The Material World (1973), Cloud Nine (1987) et Brainwashed paru en 2003, deux ans après son décès, grâce à l’engagement de son fils unique Dhani.

All Things Must Pass a, depuis, fait l’objet de deux remasterisations: une première en 2001, la seconde en 2014. L’annonce pour le 9 août 2021 de cette très complète réédition en coffret luxe, avec livret, photos, collectors et inédits pourrait-elle être perçue comme une action à destination uniquement lucrative et commerciale? Oui mais si on est de mauvaise foi uniquement, puisque la famille Harrison n’a vraiment pas besoin d’argent!

Sans l’ombre d’un doute, il faut plutôt voir le désir de faire revivre la mémoire et les ressources multiples d’une grande œuvre, écrite par un très grand artiste, ce à quoi Dhani Harrison semble porter un point d’honneur. L’objet réédité, remasterisé deviendra vite collector; probablement une de ses vocations implicites. Trésor coûteux – c’est acquis -, l’objet s’adresse aux fans et amateurs fortunés et éclairés. A ce titre, il n’est sans doute pas indispensable, ne remplace pas l’oeuvre originale mais la prolonge.

Quoiqu’il en soit en art – et le Rock en fait partie-, tout ne s’efface pas… La beauté reste et demande à être sublimée encore.

Peintre et guitariste, adepte de Telecaster Custom et d’amplis Fender. Né en 1962 – avant l’invention du monde virtuel – pense que la critique musicale peut-être un genre littéraire, objet idéal pour un débat en fauteuil club millésimé.